「流域治水」の発想と実践 ~最上流の土砂災害から下流の洪水対策まで~

近年、甚大な豪雨災害が連続して発生する中で、自然災害に対して、狭い意味の工学的対策ばかりではなく、社会制度の改善、それを通じた人々の行動変容など総合的な対応が不可欠との基本認識のもとに、2021年4月に「豪雨激甚化と水害の実情を踏まえた流域治水の具体的推進に向けた土木学会声明」が公表されました。国土交通省でも、2021年3月に全国109の一級水系と12の二級水系で策定された「流域治水プロジェクト」を一斉公表して事前防災推進に向けて本格的に始動しています。流域治水の発想と実践について、前土木学会長の家田仁政策研究大学院大学特別教授/東京大学名誉教授、小山内信智政策研究大学院大学教授、知花武佳東京大学准教授にお話しいただきました。

「総合治水」から約40年

家田 1983年に「総合治水」という言葉が登場してから約40年たちますが、これまで行われてきた様々な変革をどう見るか、現在までやってきたことにどんな課題や困難があり、それをどう乗り越えていくべきかについて話を進めていきます。

大阪や東京の都市河川が特にそうでしたが、高度成長期には、かつて田畑だった場所に建物が建ち、降った水がすぐ川に出て下流で氾濫するようになったので、建物を建てる際には貯留機能をつくることやピロティ建築などを推奨したのが「総合治水」の始まりです。開発を認めつつも、川に負荷がかかり過ぎないように対応するという考えです。

もう1つの大きなエポックは、1999年に広島で起きた土砂災害・斜面災害を契機にできた2000年の「土砂災害防止法」です。地すべり、土石流、崖崩れの3種類の土砂災害に対し、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を設定しました。この発想は津波にも転用され、東日本大震災直後の2012年にできた「津波防災地域づくり法」では、大きな津波に対して3つの色分けをして立地規制を行いました。

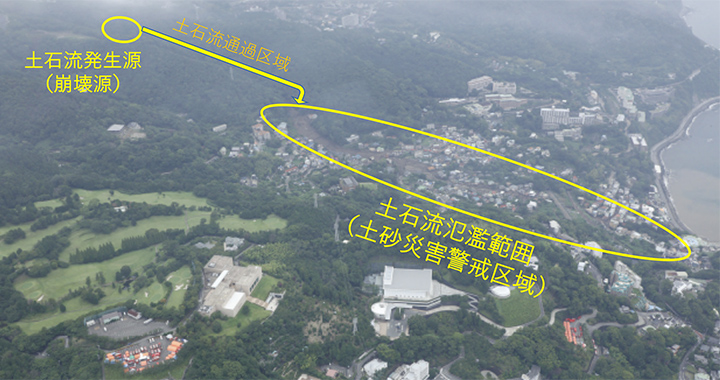

残念ながら,洪水対策についてはこのようなゾーン決めはなされてきませんでしたが,2018年に西日本豪雨、2019年に東日本豪雨の洪水が立て続けにあり、2020年に結成した土木学会台風第19号災害総合調査団では知花先生が幹事長をやってくださって、「流域治水」の必要性や、ハザードマップでより緻密なリスクを示すことを提言しました。それが国の審議会や国の政策にも反映されつつあります。しかし、今度は熱海で土石流の災害がありました。沢の最上流に盛土を行い、その盛土の上に敷かれた道路が崩れ、下流に大きな被害が出ました。

小出 博(こいで はく)先生が書かれた『利根川と淀川――東日本・西日本の歴史的展開』や池谷 浩先生の『マツの話』を読むとよくわかるように、昔から自然と人間は折り合いをつけながら暮らしてきました。典型例が滋賀県の田上山(たなかみやま)です。古代以来の乱伐で禿山になりましたが、近代以降は治山・砂防・洪水対策や災害対策を行ってきました。しかし、高度成長期くらいから、農地開発どころか市街地開発という川にとってはより厳しい開発が行われるようになると、どうしても工学的な手法に偏るようになってきました。

山の安定化による洪水防止が砂防本来の目的

小山内 砂防の考え方には大きく2つの視点があります。砂防の原点は「諸国山川の掟」や家田先生のおっしゃる田上山の砂防などです。特に近畿地方では、都をつくるために木材を伐採したことで、昔から上流域が荒れており、淀川では流域全体で発生した大量の土砂が下流に流れ、大阪平野の河床が上昇して洪水が頻発するようになりました。その認識は江戸時代以前からあり、流域を管理する必要を伝えたのが「諸国山川の掟」です。

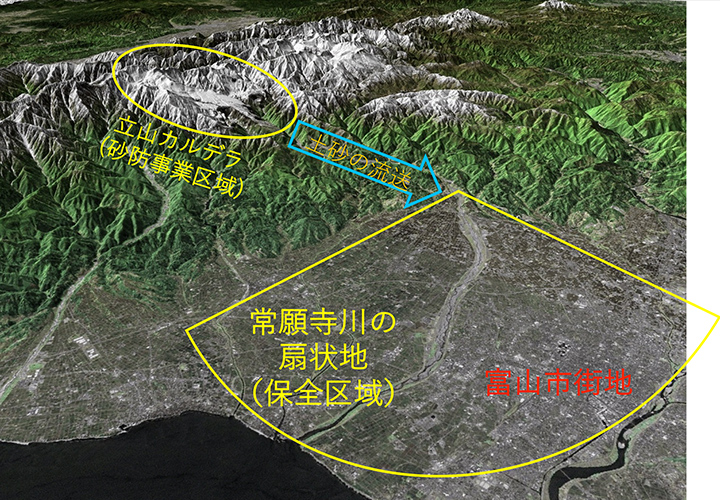

もともと砂防の目的は山地域を安定化させて下流の洪水を防ぐことで、砂防工事も明治時代の比較的早い時期から行われていたのですが、体系的な事業展開はできずにいました。そこで1897年に「砂防法」ができ、流域を安定化させる対策の法的根拠が明確になりました。当初は荒れた山林の緑化に力点がありましたが、現在はそれに加えて、下流に大量の土砂を流さないよう、渓間工、すなわち、砂防堰堤や流路工をつくっています。例えば、富山県の常願寺川は江戸末期の飛越地震で鳶崩れという大崩壊があり、大量の流出土砂が富山平野を繰り返し襲ってきましたが、現在は大規模な砂防堰堤を入れて随分安定化しています。

けれども、近年になって人が住む場所の近くで生じる災害が顕著になってきました。そこで、直接的な対策を行なう必要が生じ、地すべりに対しては「地すべり防止法」、崖崩れに対しては「急傾斜地法」で対応するようになりました。「砂防法」には「治水上砂防ノ為」と書かれており、「治水のために行なう仕事」というのがもともとの発想ですが、近年の土砂災害は、居住者が多い場所で起こる地すべり、崖崩れ、土石流など地先砂防と呼ばれている部分が特にクローズアップされ、直接的な被害を防止する工事、砂防堰堤の設置や地すべり対策工事、崖全体を法枠工で固める工事が主体になってきました。一方、1999年の広島災害では、都市のスプロール化によって危険な場所に住む人が増えてしまうことが問題視され、「土砂災害防止法」という土地利用規制を含むソフト対策の法律が成立しました。私権を制限する土地利用規制を行なう、かなり強い法律が成立したことで、危険な場所への新たな居住はある程度抑制されましたが、全国で約70万カ所ある「土砂災害警戒区域」等には既に人家があるので、既存の危険区域の対応は大きな問題として残ります。

人の暮らしと川との乖離

知花 私は中・下流域面に焦点を当てて話したいと思います。近代以前は基本的には利水が先行で、農業用水を引くためにどうするか、飲料水を得るためにどうするかというのがまずあって、そこに住まう、あるいはそこで新田を開発するために、最低限の治水を行なっていました。現代では日常生活で「川の水を使っている」という感覚はあまりなく、利水のためではなく、都市で安全に暮らすための治水になってきました。

さらに、これまでの変革という意味では、意外と高度成長期後の1980年頃から2000年頃の20年間にも様々なことが変化したと思っています。この期間、幸いにも大きな災害に見舞われず、河川は「安定期」を迎えていました。それ以前の1970年代に問題だった水質が改善し、川とまちを一体として捉え、住みやすさを改善する方策に目が向けられてきました。そして、1990年に「多自然型川づくり」の答申、1997年には河川法改正と、環境意識が高まりを見せます。しかし一方で、この時期には大きな洪水という自然撹乱もなく、人為的な撹乱も規制されるようになったことから、1970年代に見られた石の河原は森になり、結局川の地形が単調になってしまいました。そして2000年頃になると、かつて環境運動をしていた人たちの高齢化が進み、それより下の、水質悪化で子ども時代に川に近づけなかった世代が親や学校の先生となり、川の感覚が引き継がれにくくなってしまいました。そこへ災害が激甚化し始め、流域治水の概念ができてきたので、今後はこうした環境とのバランスが課題になりそうです。

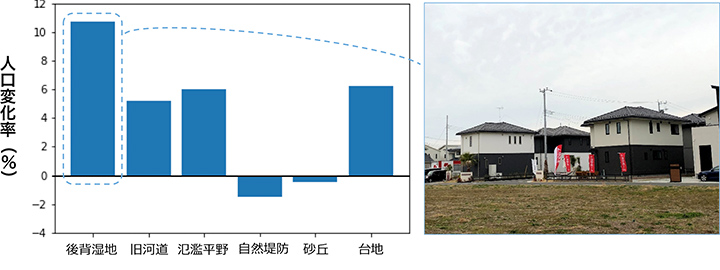

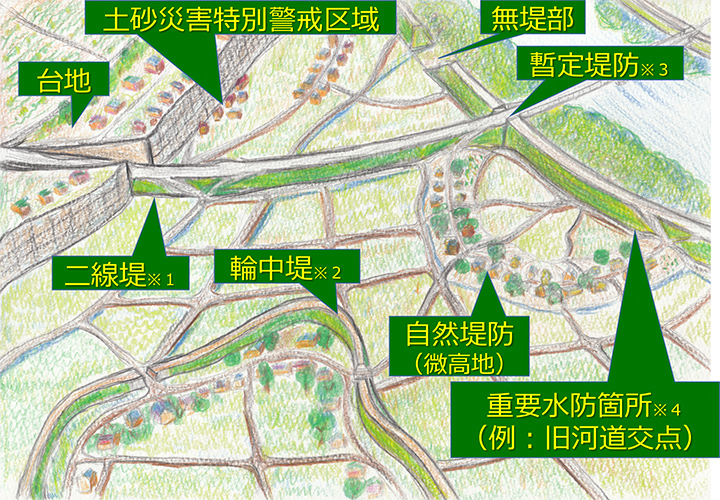

また、この間治水対策が進められ、治水安全度は向上しましたが、住まい方は全然対応していません。昔の住まい方は地形とよく対応していましたが、都市計画図の低層住専だとか市街化調整区域とかと地形図は全然対応しないんですよね。それどころか、砂丘上とか自然堤防上の古い集落は、若い世代にとってローカルのコミュニティが強過ぎ、結局リスクの一番高い氾濫原に住まうようになっている。それだけ住まい方がずれてきた中で、次にどうしていくかというのも流域治水の課題です。

山地を除いているため、全体としても増加傾向。危険度の高い後背湿地では、新興住宅地の開発が未だみられる

(村井智也氏ら「居住地の地理的特性に着目した流域の類型化─流域治水の方策検討に向けて─、河川技術論文集、第27巻、

pp.603-608、2021年6月」より)

家田 これは深刻ですね。土地利用制御はそう簡単にいくものでもない。川づくりや川マネジメントは行政だけではなく、流域に住む人たちが意識を持って取り組む必要がある。意識のないところに改善はないので、普通の人々が川やその上流、森などをどう認識するかで、私権の制限やコントロールの進み方が変わる。非常にクリティカルな問題です。

小山内 国土が非常に荒れていた時代から一生懸命防災事業を進めてきて、それが進めば進むほど、あたかもその場所がもともと安全だったかのように住民には思われ、やればやるほど防災事業の意義が薄らいでしまう。総合調整のような場面が増えれば、そのあたりを意識して住民とのコミュニケーションを図る必要がありますね。

知花 ええ、「流域治水」は、River Basin Disaster Resilience and Sustainability by All という英語名になりました。治水は「水を治める」なので、本来、利水も洪水対策も全部含めて「治水」なんです。利水と治水は、もとはそう離れた概念ではなかった。そういう意味ではflood controlではなくdisaster resilienceとsustainabilityが入っているというのは、面白いと思います。もう一つ、最後、 by Allで終わるんです。ここに思いが込められている気がします。いま流域治水協議会が各地で立ち上がっていますけれども、参加者は行政だけで、学識経験者も民間企業も地域住民もまだです。しかし、流域住民をどうやって束ねるかは非常に難しい問題です。これまでの利水と治水は地域の最適化だったので、「わが村を富ませるためにはどうするか」で議論しつつバランスを保ってきた。しかし「流域の最適化」となると、一体自分に何の恩恵があるのか分からないスケールになってくる。

適確なリスク評価とそれに基づく規制のさじ加減

知花 大きな川は、100年や200年に1回の洪水に備えると言っていますが上流に行けば、それが50年、10年になり、2~3年に1回という場所なんていっぱいあるんです。そういった川の安全度を高めると下流にしわ寄せが行く。理想論を言えば、どこかにしわを集めて、しわが集まり切ったところから人が退けばいいんですが、何をどうやってもしわ寄せは下流の一番人口密度の高いところに行ってしまう。

そして、よく低地から人が退いて高台に移転すべきという議論が出てきますね。けれども、台地と低地があるのに、台地に人がさほどおらず低地に集中している場所はたくさんあり、それには地域ごとの事情があるので、みんながリスクを認知したところで、すぐに動けるわけではないのです。

家田 個人には基本的に「自由」があり、その「自由」のいい部分を享受するためには、ある条件のもとに統制や我慢を強制されても仕方がないという「自由と統制の共存」が必要です。歴史的に「自由」について真剣に議論してきた国々ではそれは当然のことですが、そうではない日本では、市民も強制を嫌うし政府もタブーのごとく忌避する。治水に限らず、日本社会の次の時代には、おそらく「自由」と「統制」の共存をどう図るかを本気で考えないといけないと改めて感じる話ですね。

小山内 私からも一つ。気候変動で雨の規模が大きくなっています。降雨強度の問題もあるんですけれども、先日の熱海の土石流災害でも、昨年、一昨年と連続している広域での洪水災害でも、豪雨が長期化する傾向が出てきていて、いままでの超過確率の考え方と現実とが違ってきているという問題もあります。

これまでの土石流対策の計画は、最大日雨量に対して、動くであろう、あるいは動かせるであろう土砂の量を想定して対策規模を決めてきました。しかし、長雨がこれからも頻発してくるとなると、水で土砂が動くという部分に加えて、比較的大きな斜面崩壊が原因となって土石流が発生する可能性が高まり、想定していた現象よりも規模が大きくなる可能性があります。熱海の土石流もその一例です。熱海の災害で動いた土砂は盛土でしたが、仮に自然斜面だったとしても、長雨が続き、48時間で400ミリに近くなると深層崩壊的な現象が起こる可能性がかなり高まります。現在のレッドゾーン、イエローゾーンは、従来の「水で土砂が動く」土石流の規模を想定してるケースが多いのですが、それよりも大きな土砂移動現象が起こるとなると、激しい衝撃を受けるレッドゾーンがもっと大きくなるかもしれません。場の危険度評価を変える必要性が出てくるため、気候変動に対応した計画や防災のあり方をいま一度考えてみなければいけないと感じています。

家田 この座談会で最も言いたいことの1つは、「全ての行政の原点は、ものごとの実態をできるだけ正確に表現しその結果を公開するにある」ということです。ハザードマップにしても、どの場所が相対的に越水しやすいのか、どの場所の整備が遅れているのか、などの実態を国民にフラットに知ってもらうことに役立たなくては意味が薄い。土木学会が「流域治水」を提案した際には、あわせてこの点についても具体的な方策を示しています。

知花 家田先生がおっしゃった「自由と統制」についてですが、基本的に法改正は何かを緩和するか何かの規制を強めるかの2つです。

たとえば「ミズベリング」は「緩和」です。河川敷は公共性または公益性のある施設のみが使用できるという規制を緩和し、飲食店なども自由に使えるようにする。このように社会実験を重ねながら、法律とか条例の枠組みをだんだん緩めていくことがあります。

一方の「規制」の強化です。以前は計画規模の洪水で破堤した場合のハザードマップが出ていたんですね。だから、年超過確率200分の1あるいは100分の1で破堤した場合だったのが、それが想定災害で作らなければならなくなったのです。多くの人は気づいていないと思いますけど、10年前といまのハザードマップを比べると、昔の「3m」がいまは「5m」とかになっている。小山内先生がおっしゃる通り超過確率が変わり、「想定災害」も非現実的ではなくなっていますからこれはこれで大事なのですが、みんなついていけていないのが現状です。想定災害や計画規模の前に、年超過確率10分の1の雨でも溢れる場所が多く、そこに高齢者や体の不自由な方が住んでいるなど、そこが一番危ないことが分かっていてもどうしたらいいのか悩んでいるのです。そこへ「ハザードマップは想定最大規模の降雨に対して作り直すように」とか「内水のハザードマップも作るように」と条件が厳しくなり、やるべきことが増えていく。大事なことですけれども、全部宿題なんですよね。しかし、こういうのは宿題にしてはだめなんですよ。

家田 津波対策でも同様で、浜岡原発でも東日本大震災後極めて高い防潮堤をつくりましたが、国の津波想定が変わるとさらに嵩上げが要請されました。大変ですがそれが必要です。しかし、津波想定と被害リスクと対応に要するコストの評価については、科学的で合理的な議論がなされてきたわけではないという点はやはり課題です。

土木学会からは「多段階リスク明示型浸水想定図」を示すことを提言した。(絵:知花武佳准教授)

※1 本堤背後の堤内地に築造される堤防で、本堤が破堤した場合に、洪水氾濫の拡大を防ぎ被害を最小限にとどめる役割を果たす。

道路機能を兼ねていることが多い。

※2 ある特定の区域を洪水の氾濫から守るために、その周囲を囲むようにつくられた堤防。

※3 完成していない堤防で高さや幅が足りていない堤防。

※4 洪水時に危険が予想されるため、日頃から重点的に点検する必要のある箇所。

考え得る手段を最も合理的に組み合わせて適時的確に行う

小山内 「総合治水」に似た概念で、「総合土砂管理計画」をつくっている流域があります。「流域」と同じような概念で「流砂系」という言い方をしますが、山の上から河川を通って海まで出ていって、その沿岸漂砂が海岸にもたらす効果などを全体として取り扱う計画です。それ以前は、砂防、ダム、河川、海岸が個別にそれぞれの目的のもとに防災工事や管理を行っていました。地先的に見ればそれが最も効果的ですが、トータルで見た場合にもっと本質的な問題解決の方法があり得るのではないかということでこの計画が策定されます。

しかし、現実にはなかなかうまく全体の土砂移動がコントロールできない。技術的な問題もありますが、個別の法律での対応では全体がうまく流れる予算配分や事業のスケジュール管理が難しいのです。総合的にものを扱おうとするならば、全体をコントロールできる力、法律的な枠組みが必要だと感じます。

家田 どこが統合的な行政をやるかは、ともすると「地方分権」の理念や正義感だけが先行して、地元のことが一番分かっている地方がやるべしという議論になりがちですよね。統合行政の欠如という面では、今年の熱海の土石流事故を見ても、開発管理行政と砂防行政・森林行政が整合しているようにはとても見えません。そうした、チグハグがあちこちに見られるのが現在の日本の国土です。脱炭素の政策方向からメガソーラー開発が目白押しですが、そこに潜む土砂災害をもたらすリスクの審査体制はまるで不十分です。

人間の行為は必ずしも最適な結果をもたらすとは限らない。今のことは一生懸命考えても、将来のリスクについては抜けてしまう。だからチェックが必要なんです。

1つは「被害性のリスクに対する意識の欠如」に対するチェックや反省ですが、近年の災害で病院が孤立したり小学校が水没したりするのをみて、「危ない場所に高齢者施設をつくるべきではない」というような国民の認識は高まりつつありますね。

それから「加害性のリスクを持つような行為」が出てきました。自身の施設が壊れることによって下流やほかの人に迷惑をかける「加害性のリスク」についてはもっと厳正なチェック機構が必要です。人口増加期には、田畑を潰してミニ開発を行うことが地主にとっての一番の生産性でした。これからの人口減少期は家を建てる意向は少なくても、メガソーラーなどは地主にとっての生産性という意味では共通しています。そうした経済メカニズムの中で、その外側に出てくる経済的な外部効果や外部不経済への対応が十分ではないことを繰り返してしまわないか、そこが心配です。

小山内 土石流に関して言うと、熱海の災害もそうですが、地先的なものだけで考えると、人が住んでいる場所を土砂災害警戒区域に指定すれば事が足りてしまうと思うかもしれません。しかし、実際には上流で大きな問題を抱えています。被害は地先の問題でありながら、対応を考えるためにはもっと広い流域全体をとらえる必要があります。

最後に、近年の傾向として、ハード対策がなかなか進まないので、警戒避難、土地利用規制などで補完していますが、そうしたソフト対策のほうが効果があるように思われている。住民が理解し自己責任で対応する部分は必要ですが、ソフト対策は住民の負担をどんどん増やしている側面があるので、実はハード対策の方が人に優しい対応なのではないかと思っています。

家田 流域治水の発想が「考え得る手段を最も合理的に組み合わせて適時的確に行うこと」であるとするならば、それ自体は古来一生懸命やってきたことですが、時代ごとに技術力や材料も変わるので、この発想はこれからさらに重要になると思います。

ただし、武田信玄などが行ったものが「流域治水」だとしても、当時の農村社会というきわめて地域コミュニティの強い社会と領主が有していた絶大なる権力は現代の日本社会にはないのです。現代の流域治水では、そのような状況で「自由」と、それに伴う「統制」をセットにして考える風習をつけていかない限り、施策をスムーズに推進することはできない。田上山の治水を行ってから100年以上かかって現在があるとして、ここから一歩一歩でも進んでいく価値は十分あると思います。細かく計算し、それを表現し、データとしてきっちり見えるようにすることが全ての始まりだと考えると、デジタル社会だからこそ、これまでの100年よりは早く本来の「流域治水」に入っていけるのではないでしょうか。

(タイトル画像:Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院 を加工)