2024年度秋の見学会「越前・若狭の歴史と文化とインフラを辿る」報告

10 月22 日、23 日の2 日間、本年3月16日に北陸新幹線金沢~敦賀間が開業し、東京~敦賀間が最短3時間8分で結ばれ、より身近となった越前・若狭地方を見学しました。参加者は23名でした。

1日目は、福井駅からバスで移動し、はじめに2004年の福井豪雨で起こった洪水被害の対策として計画された、堤高約96m、堤頂長約351mの国内最大級の流水型ダムの足羽川ダムを見学しました。現在堤体コンクリート打設の最盛期を迎えており、清水・大林JVの山田副所長より、経緯、施工方法、スケジュールなどご説明いただきました。流水型ダムは貯水型ダムとは異なり、平常時は水を貯めず、そのまま流すダムで、生態系や水質に良いとのことでした。コンクリートの打設リフト高(1回に打設するコンクリートの厚さ)は1mで、現地の山の原石をクラッシュして骨材にして、バッチャープラントで製造したコンクリートをケーブルクレーンで運搬し施工している様子を確認しました。

次に、紫式部ゆかりの地で和紙の里として有名な越前市の五箇地区に移動し、紙の神様を祀る岡太神社・大瀧神社を参詣しました。岡太神社は、越前和紙の起源に関係する「川上御前」を崇めている神社で、大瀧神社は、本殿・拝殿が国の重要文化財で「日本一複雑な屋根」と言われており、とても美しい建造物でした。

2日目は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている小浜西組の伝統的な街並みを、観光ボランティアガイド「若狭の語り部」の方にご説明いただき散策しました。小浜地方は昔から京とのつながりが深く、京文化の面影が残っていました。建物の軒下には、遣いの猿を模ったお守りが魔除けとして吊り下げられていました。

続いて、世界最長45m(7万年分)の年縞標本の展示がある年縞博物館を見学しました。若狭町の三方五湖のひとつ水月湖は特殊な自然条件が重なり、奇跡的に7万年もの間湖底が乱されず、年縞と呼ばれる堆積物が生成されています。堆積物に含まれる成分を調べることで、各時代の状況(地震、噴火、生物、温度など)がわかり、地質学、考古学における「世界標準の年代のものさし」として、新たな研究の進展に期待が寄せられているとのことでした。

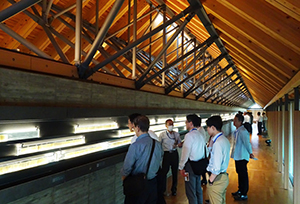

最後は、今後大阪延伸を目指す北陸新幹線について、敦賀駅の駅舎の見学と併せて、鉄道・運輸機構北陸新幹線建設局の田中局長、菊田担当課長にご案内・ご説明いただきました。駅舎は船をイメージしてデザインされており、屋根までの高さが37mと日本一高い新幹線駅で、大変広く長いコンコースがありました。

越前・若狭の歴史と文化とインフラ、様々な分野の学びがある大変貴重な機会となりました。

東急電鉄(株) 梶谷俊夫(広報委員)