2022年度秋の見学会「復帰50周年を踏まえて、沖縄の将来を考える」報告

今年度立ち上げた地方問題小研究会の活動の一環として、復帰50周年を迎えた沖縄の見学会を11月9日、10日の2日間開催しました。沖縄の交通問題に関する地を視察するほか、ミニ講演会では国土全体の活性化に資する沖縄のインフラのあり方や地域の活性化などについて、関係者と参加者による議論が行われました。参加者は25名でした。

那覇市内の道路整備状況

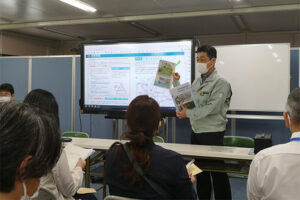

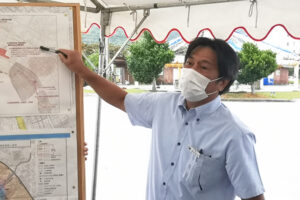

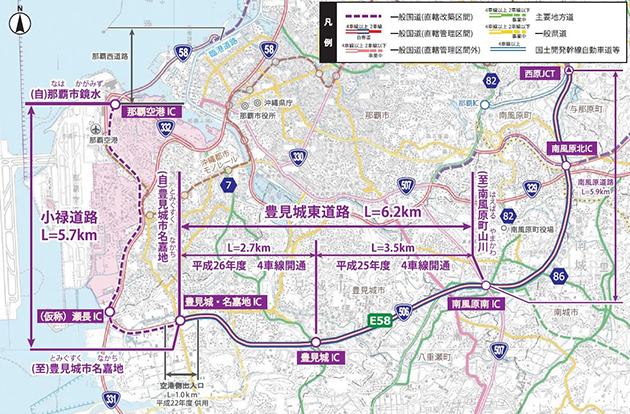

1日目は、最初に那覇市内の道路整備状況について視察を行いました。沖縄総合事務局南部国道事務所 髙良友健副所長より整備中の那覇空港自動車道小禄道路の概要について説明を受けました。この道路は那覇空港と豊見城・名嘉地IC(那覇空港自動車道)を結ぶ約5.7㎞の高規格道路で、都市部の交通混雑緩和と空港アクセスの改善を目的として整備が進められています。また那覇西道路とも接続することになるため、那覇都市圏の外側を囲むような環状型の道路ネットワークが概ねできあがることになります。これが完成すると県北部と那覇空港がスムーズに繋がり、主要渋滞箇所に指定されている空港周辺の赤嶺交差点や瀬長交差点の渋滞解消が期待できます。整備区間には、陸上自衛隊駐屯地とモノレールに挟まれた狭いところもあり、自衛隊の警備に影響を与えないよう工事に注意が必要とのことです。また小禄道路は、高架区間や土の切盛り区間など沿道状況に応じて構造形式が変わり、モノレールや自衛隊敷地内を通過する区間は地下トンネル(赤嶺トンネル)で回避する構造となっています。那覇空港は自衛隊も利用している空港であり、周辺に自衛隊施設が隣接していることから、整備計画は難しい調整があったものと想像できます。

次に、飛島建設 赤嶺トンネル北作業所 澤井茂所長および現場代理人の兼松亮氏から説明を受けました。本工事の課題は、モノレール橋脚から最小離隔距離が10mと近接工事となるため、トンネル掘削による沈下の影響を最小限にとどめることでした。工事を実施した結果、橋脚の変位は予測変位の半分以下にとどまり、無事終了したとのことでした。参加者は、工事中のトンネル内を見学することもできました。トンネル工事個所は地下水位が高く、地層は粘土と砂の互層となっており、工事中に大量の湧水が発生する可能性もあったが、幸い水の量は少なく掘削工事への影響はすくなかったと説明がありました。参加者は、とてもきれいに施工されたアーチ状のトンネル内を直に見ることができて感慨深げでした。また不発弾調査に1年半かかったことやトンネル内の熱中症対策など沖縄ならではの苦労も聞くことができました。

最後に、小禄道路の橋梁区間における橋梁基礎工事の説明を聞きました。交通量の多い道路に囲まれた狭いエリアの中で工夫をしながら工事を進めているとのことでした。

この後、ミニ講演会が開催されました。

[写真1、写真2]

図1 小禄道路の整備ルート(沖縄総合事務局 南部国道事務所資料)

沖縄の激戦地と普天間飛行場

2日目は、県北部への重要な交通路である沖縄自動車道を使い名護市へ移動しました。移動のバスからは、朝の那覇市内に向かう深刻な渋滞を目の当たりにしました。途中、宜野湾市嘉数高台に立ち寄りました。ここは太平洋戦争末期の激戦地で多くの犠牲者が出た場所で、公園内は慰霊碑を目にすることができます。またここから米軍普天間飛行場とその周辺に住宅が密集しているまちが見え、沖縄の歴史と現在を知ることができる場所となっています。なお、普天間飛行場は移転後の跡地利用の検討も進められています。ここには、南北に中部縦貫道路、東西に宜野湾横断道路を配置するとともに、那覇と名護を結ぶ沖縄鉄軌道が検討されており、普天間飛行場によって分断された交通網を結ぶ重要な拠点として計画されています。

[写真3]

名護地域のインフラ整備計画

名護市は、沖縄本島の中間に位置し、那覇空港から車で約1時間の距離にあります。人口は6万4千人、北部圏域の中核拠点都市であり、本島中南部方面への連絡拠点として北部振興に重要な役割を担っています。市民の約9割が自動車を利用しての移動で、バス路線は利用しやすい環境とはなっていません。今後、高齢化の進行に伴う交通弱者の増加や北部観光需要に対応した拠点都市として、円滑な公共交通体系が必要とされています。1日目に実施したミニ講演会においては、こういった課題を解決すべく名護市総合交通ターミナルの計画・整備について説明を聞きました。

名護市では、最初に沖縄総合事務局北部国道事務所 松川剛副所長より名護東道路の整備や延伸計画について説明を受けました。名護東道路は、名護市内の交通混雑緩和と北部の地域活性化のために整備が進められています。現在、数久田IC~伊差川ICの6.8㎞が開通しており、これにより名護市街を通過することなく、大宜味村などの北部へスムーズに移動することができます。また、この道路は、JAPIC(日本プロジェクト産業協議会)が提唱する「沖縄本島ツインゲートウェイ構想」の中で沖縄自動車道に繋がる南北基幹交通に位置付けられています。現在、沖縄観光の要所となっている美ら海水族館に繋がる高規格道路の延伸ルートについて調査が進められており、数年後に開園予定のテーマパークも踏まえて検討しているとのことです。

続いて名護市都市計画課 岸本啓史課長より、1日目の講演会に続き名護漁港周辺エリアの整備計画(名護湾沿岸基本計画)について、現地を見ながら説明を受けました。名護湾沿岸基本計画は、名護漁港を中心とする「名護漁港周辺エリア」と漁港の西側に位置する21 世紀の森公園を中心とする「21 世紀の森公園周辺エリア」の2つのエリアが対象となっています。公園エリアについては、26haが整備されており、野球場やサッカーラグビー場、クラブハウスを備えた公園とし、スポーツコンベンションの北部の核として計画されています。またレクレーション広場も備え、観光客や市民の憩いの場所としてするなど名護湾沿岸の総合的な計画について説明がありました。参加者からは鉄軌道延伸との関係や隣接する漁港エリアと開発区域との連携、市街地道路の拡幅計画と市民の合意形成、集客のプログラムなど具体的な質問があるとともに、名護市の特徴を活かした開発を期待する声が上がりました。

[写真4、写真5]

図2 名護東道路の整備効果(沖縄総合事務局 北部国道事務所資料)

伊江島と沖縄本島を結ぶ交通インフラ

次に、本部港からカーフェリーで約30分、伊江島に移動。カーフェリーは伊江島と沖縄本島を結ぶ唯一の交通手段であり1日4便が運航されています。搭乗の際には、島への物資の積み込みやトラックが頻繁に利用する状況が見られ、島の生活に欠かせない交通路としての重要性を感じました。一方で、最新装備を備えたカーフェリーの導入で、船の賃貸料の負担が増加したことなどが要因で2019年から赤字航路に転じており、国・県の補助金を補填しながら運航されている状況です。

[写真6]

伊江島の現状と課題

伊江島では、伊江村役場企画課 島袋英樹課長および知念悠太主査より島内を案内いただきながら伊江島の現状と課題について説明を受けました。

伊江島は、沖縄本島の北部、本部半島の北西約9㎞に位置する一島一村の離島です。かつて5,000人を超える人口だった村は、2010年ごろから5,000人を下回るようになり2021年時点で4,420人と減少傾向となっています。また生産年齢人口も減少傾向にあり、高齢化人口比率は34.6%で沖縄県平均22.6%より高く、沖縄県の中でも超高齢化社会が進んでいる地域となっています。第1次産業が盛んで、菊などの花卉、葉タバコ、トウガン、畜産業は沖縄県の拠点産地に挙げられています。修学旅行生を受け入れる民泊事業に力を入れており、農家などに宿泊し農業や沖縄文化を体験してもらっています。コロナ禍で島の第3次産業が最も打撃を受けており、コロナ禍前は10万人を超える観光客が4万人に落ち込んでいる状況です。特に主力である民泊事業が、修学旅行の取りやめにより影響を受けているそうです。伊江村役場としては、人口減少や高齢化の問題に対して、働き手を増やすプロジェクトとして移住促進などに取り組んでいるとお聞きしました。

島の北側には米軍の訓練施設があります。駐留軍用地は、島の中に広く分布しており、米軍が地主から借りている状況となっています。島はこの用地を含まない範囲しか開発ができない状況だそうです。フェンスに囲まれていない駐留軍用地もあり、そのエリアは地主の方々が、そのまま農業などを営んでいるという特殊な形態をとっています。米軍訓練施設の付近で下車して米軍基地対応について説明を受けました。戦闘機訓練は通常1日6基ということですが、先月は4日間で400回の離着陸訓練があり、基地に隣接する区域で最高110デシベルの騒音被害があったそうです。年々、訓練回数が増えており、村の人々の精神的負担を軽減することや、日米協定で決められている夜11時までの航空訓練を夜8時までにしてほしいと要請しているとのことです。さらにはパラシュート降下訓練による事故など島民の生活を脅かす状況だと聞きました。私たちが視察した際は、静かでのどかな島の印象でしたので、訓練による騒音はなおさら耐え難いものだと思えました。また島には米軍撤退を訴える建物も目にしました。一方で、駐留軍用地から賃料収入を得ながら、かつそのまま自分の土地として利用している地主の方々もおり、複雑な状況であることを学び、ここも米軍基地問題が深く根ざしていることを感じました。

続いて、JAPICの「沖縄本島ツインゲートウェイ構想」において、北部振興の重要な拠点と位置付けられている伊江島空港を視察し、説明を聞きました。伊江島空港は沖縄国際海洋博覧会開催に伴い建設され、滑走路長1,500m、県営で1975年供用開始されました。開港した当初は定期便があったものの、利用者の減少や米軍訓練空域による運航制限などから、1977年に定期便が運休し、今はセスナ機や救急医療用にとどまっています。村としては、せっかくある空港をもっと活用していくよう2020年に県に対して要請をするとともに、村としても独自に検討を進めることとし、国の2022年度北部振興事業において空港の活用ニーズの調査費を認めてもらい、調査を始めているところだそうです。調査では滑走路長1,500mでのニーズに加え、それ以上の滑走路長のニーズが出てきた場合の延伸方法やパース図なども示してもらうこととしています。最終的には経済効果や北部振興を含めた交通インフラの考え方を来年3月までに取りまとめる予定です。今後、調査結果を受けて県と活用について議論を進めていくそうです。滑走路を北側に延伸する場合、米軍用提供施設内を横断することになり、賃料収入を得ている地主の方への影響が懸念されます。地主の方の同意を得ないまま進めると反発もあり得ることから慎重な対応が必要とのことです。資料等ではわからない事実と地元の生の意見を聞くことができ、参加者にとっては貴重な機会となりました。ここでは地域開発と米軍施設との関係、住民の合意形成のあり方など沖縄固有の問題について、参加者との活発な議論が行われました。

次に伊江島蒸留所を見学させていただきました。ここでは伊江島産のサトウキビのみを使用した貴重なラム酒が製造されています。この蒸留所の前身は、サイトウキビからバイオマス・エタノールを製造するテストプラントです。ここでの実験が終了後、伊江村が引き継ぎ、ラム酒の開発が進められ2011年蒸留所が誕生しました。蒸留所の方の話を聞き、伊江島産にこだわった酒造りへの強い思いが伝わってきました。これも伊江島の気候と風土が育む観光資源であると感じました。

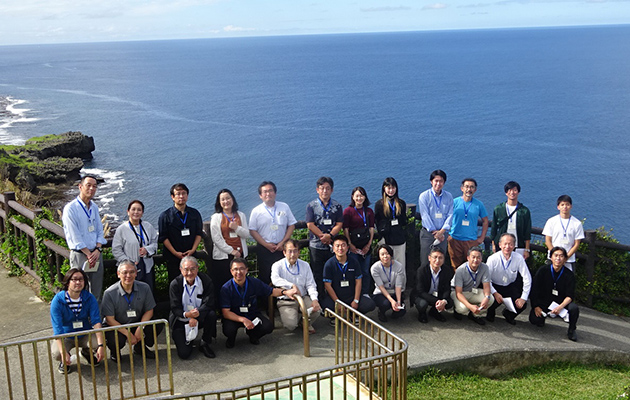

また島内視察では、湧出(ワジ)と呼ばれる美しい展望スポットや城山(ぐすくやま)と言われる伊江島のシンボルに訪れ、参加者は伊江島の自然の美しさを感じとることができました。サトウキビ畑や花が咲いている景色は、沖縄本島の南部では見られなくなった沖縄らしい景観で、印象的でした。伊江島の美しい自然や島独自のラム酒製造など島の魅力を体感し、高い観光ポテンシャルを感じる視察でした。

[写真7、写真8]

2日間の視察を終えて

2日間の視察を終え、参加者からは、地元の方々の声を直接聞くことができた、沖縄北部の独自性を感じることができたなどの意見が寄せられ、現地を見ることの意義を改めて感じました。

関西国際空港熱供給(株) 奥田 豊(広報委員会幹事長)

伊江島の湧出(ワジ)での参加者集合写真